> الرباط «الأيام» العرب اللندنية:

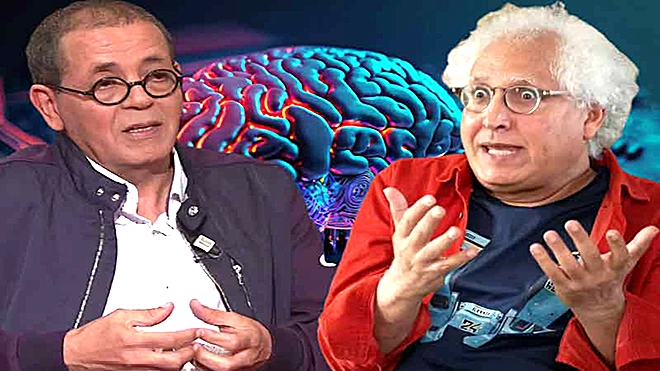

أجرى الكاتب والروائي اليمني حبيب سروري والكاتب والمفكر المغربي موليم العروسي محاورة فكرية طويلة، عقب المحاضرة الافتتاحية التي ألقاها سروري، في «مهرجان الذكاء الاصطناعي واللغة العربية» في الجامعة الكاثوليكية بميلانو، في أبريل 2024. وعلى نحو خاص، إثر نقاش على هامش المهرجان، خلط فيه أحد الحاضرين بين العقل والمعتقد.

وقد بدأت شرارة هذه المحاورة برسالة إلكترونية بعثها موليم العروسي إلى صديقه سروري، للتذكير بذلك النقاش، وللحديث المشترك عن الإشكالية الفكرية المرتبطة بذلك الخلط، من قاعدة متعددة التخصصات: فلسفية، علمية، اجتماعية وأدبية.

وعلى إثر هذه المحاورة الطويلة، التي ستنشر في كتاب، حرر الكاتبان حبيب سروري وموليم العروسي بيانا مشتركا، ننشر نصه.

لعلنا شعرنا فعلا معا، عقب لقاء ميلانو، بالضرورة القصوى لنشر ثقافة الفصل بين ما هو عقل خالص، وبين ما أنتجته الإنسانية من تصورات حول كل ما لم تستطع فهمه في الحياة والكون، مختلقة لها عالما موازيا مصنوعا من الأشباح والأفكار والأخيلة.

تبادلنا نحن الاثنين بعد ذلك رسائل حوارية انطلقت من هذه البداية، استحوذت شغفنا واهتمامنا المشترك خلال أشهر طويلة، متمحورة أولا حول المفهوم المركزي: الدماغ/الروح.

ثم انتقلت نقاشاتنا بعد ذلك إلى مواضيع الذاكرة والذكاء، وتغلغلت طويلا في علوم الذكاء الاصطناعي، مسلطة أضواءها على سفر تكوينه وآليات عمله، وعلاقاته بالذكاء البشري، وعلى موقع العرب ولغتهم في عالمنا الجديد: عالم «الذكاء الاصطناعي الشامل».

لكن، ونحن ننهي كتاب هذه المحاورة، الذي كنا قد قررنا أن نتوقف فيه عند ما يسمى بالعقل العربي، تلاحقت الأحداث من حولنا، وتهاوت العقد والأوهام المعرفية والسياسية، عاجزة عن إعطاء جواب حول وضعية العرب.

تساءلنا حينها ليس فقط عن انغماس الشعوب العربية في أوهام المعتقدات الغيبية، ولكن في أوهام الاعتداد المفرط بالنفس، وجهل الآخر بشكل يكاد يكون مطلقا ومريعا.

وضعنا مفهوم العروبة تحت مجهر النقد وتساءلنا عمّن كان من دعاة هذا النهج الذي مجد النزعة العروبية بشكل يكاد يجعله يتحول إلى موقف ديني شبيه بالمواقف السلفية المتشددة.

ولعل أهم قلعة تهاوت أمام أعيننا، وآخرها ربما، كانت سيادة البعث السوري وأطروحاته التي حكمت دعاياتها العقول، وكادت تجعل من العرب جنسا مقدسا، ذا «رسالة خالدة».

من المهم هنا أن نوضح أولا أن مفهوم «العقل العربي» لا محل له من الإعراب. وهم خالص. إذ ليس ثمة غير العقل الإنساني الكوني (Raison universelle).

لا يوجد، حسب علمنا، نوع بيولوجي عربي (هومو آربيك) يختلف عن بقية النوع البشري (هوموسابيان): ليس لدماغ العربي ما يميزه بيولوجيا عن دماغ هوموسابيان، ولا لجيناته أيّ اختلافات عن جينات بقية البشر: مشاعره وأحاسيسه ورغباته وتطلعاته، سعاداته ومخاوفه وأحلامه وخفقات قلبه العاشقة، لا تختلف عن بقية إخوته في الإنسانية.

لا يرتبط العقل (كملكة إنسانية تحدثنا عنها طويلا في كتابنا) بلغة ما أو بعرق. ليس ثمة عقل هندي أو برازيلي أو موزمبيقي. وطريقة التفكير لا تتغير بتغير اللغة.

كل بنات أفكارنا تنبع من نفس الآليات الفيزيولوجية في الدماغ/الروح (منطلق كتابنا هذا). كل ما نقوله أو نكتبه، بهذه اللغة أو تلك، لا يرتبط بها كما لو كانت كينونة منفصلة مغلقة آتية من المريخ أو السماوات العلا.

بل يمكن ترجمته اليوم آليا، بكل سهولة، إلى كل اللغات الأخرى. لأن جميعها بنات لغة توليدية واحدة (langage générative): لها نفس البني النحوية المنحوتة في عصبونات مناطق اللغة في دماغ الطفل عند الولادة، ويمكن اليوم رؤيتها والتقاطها ودراستها بسكانير الدماغ في مختبرات العلوم العصبونية.

ثم علينا ألا ننسى بأن كل ثقافة تتطور وتتغير على الدوام. تربطها جينالوجيا علاقات عضوية حميمة بثقافات اللغات الأخرى في كل الأصعدة: الميثولوجيا والأديان، الفلسفة، العلم، الأدب، النكتة.

يمكننا مجازا رؤية هذه الثقافات كما لو كانت روايات أدبية تتعانق معا في رفوف مكتبة روايات عالمية شاملة، تعبر كل رواية بلغتها الخاصة عن واقعها المحلي، تعترك مع متغيراته وتعقيداته.

علاوة على ذلك، لم تتوقف إنتاجات العقل الإنساني، في ثقافاته المختلفة، عن التأثر والتأثير ببعضها البعض، لاسيما اليوم في عصر العولمة والتكنولوجيا الحديثة التي تسمح بانتقال الأفكار بسرعة الضوء.الأمثلة عن ذلك لا حصر لها، منذ القدم.

لا نحتاج هنا للتذكير بجبر وحساب الخوارزمي (العربي، ذي الأصول الأوزباكية)، بماذا تأثر وماذا ترجم من تراث الهند، ماذا أضاف للرياضيات من تحولات نوعية عبقرية فذة، وكيف انتقلت أعماله إلى كل الثقافات لتغير علوم الرياضيات حينها، قبل أن تكتسح أصداؤها القديمة اليوم علوم الخوارزميات والكمبيوتر.

لا نحتاج للتذكير بتأثير التراث الفلسفي الإغريقي على الثقافة العربية منذ زمن الكندي والمعتزلة، ودور ترجمات وإضافات الفيلسوف ابن رشد لها، قبل نشرها في كل العالم. دون الحديث عن اكتساح ثقافة عصر الأنوار الأوروبية كل العالم المعاصر.

باختصار شديد: مفهوم «العقل العربي» منغلق مضر انعزالي في دلالاته الجوهرانية (Essentialiste)، يرى الثقافات جزرا مفصولة، فيما هي بحار متصلة في محيط إنساني واحد كبير؛ ويلغي التعايش على قاعدة متساوية مع ابن نفس الأرض إن كان ذا ثقافة أخرى، كردية أو أمازيغية مثلا. لذلك يلزمنا اليوم التحرر السريع من أوهام هذا المفهوم البائد.

ثم هو مفهوم يقود إلى الدوران حول الذات كالخذروف، على العكس كلية من مسعى الحكمة الصينية التي تحدثنا عنها في كتابنا، باعتبارها أحد مفاتيح الخروج من مضيقنا الحضاري: «اعرف الآخر، تعرف نفسك».

بل لا يكفي دراسته ومعرفة الآخر أولا بغية معرفة الذات ثانيا (كما تنص الحكمة)، بل يلزم التفاعل معه والاندماج الكلي به، بحثا عن التنوع والتعددية، باعتبارها ماكينة بقاء النوع البشري، وضمان تكيفه الفذ مع التغيرات البيئية، ووسيلة تطوره وازدهاره.

أين يكمن الخطأ؟ في ذلك الإنتاج الغزير (آلاف الصفحات حول تنظير مفهوم «العقل العربي» وتقديمه على أساس أنه يضاهي «العقول» الأخرى) الذي ألفه مفكرو الأنظمة في العراق وسوريا ومصر وكثير من الدول العربية، والذي قرر في يوم من الأيام أن العقل العربي شيء قائم الذات لا علاقة له بالعقول الأخرى، وأن في رصيد التراث العربي كل ما يمكننا من التقدم في استقلال عن بقية الأمم. هذا الاعتداد بالنفس المبالغ فيه والذي لم نشاهده عند الصينيين رغم أن حضارتهم ضاربة في القدم وغنية بالإنجازات، ربما أكثر من الحضارة العربية، هذا الاعتداد المفرط بالنفس، ربما يكون أحد أسباب انهيار وهم العقل العربي إن لم يكن أهمها.

لا توحد العرب السياسة أو المعتقد وإنما توحدهم لغاتهم، وثقافتهم وكل ما أنتجوه عبر التاريخ. عقمهم أو عقم هذه الحقبة التي صاروا فيها مستعبدين ومغلوبين على أمرهم (dominés) هو أنهم لم يتخلصوا من تقديس الذات. لم يعترفوا بضعفهم لأن هذه هي المرحلة الأولى لتجاوز القصور. اعتقدوا أن البيان والحماسة والبطولات الكلامية يمكن أن تقود إلى تقدمهم.

يحبون استهلاك ما أنتجته العقول الصرفة، ويرفضون مع ذلك تبني العقل الكوني. يصرون على أن لهم عقلا خاصا بهم، فيما لا يعترف هذا «العقل» بالفرد ولا بحقوقه، كما لا يعترف بحرية الأفراد وخصوصا النساء: العماد الأساسي للإبداع الفكري والعلمي والفني…”.

وقد بدأت شرارة هذه المحاورة برسالة إلكترونية بعثها موليم العروسي إلى صديقه سروري، للتذكير بذلك النقاش، وللحديث المشترك عن الإشكالية الفكرية المرتبطة بذلك الخلط، من قاعدة متعددة التخصصات: فلسفية، علمية، اجتماعية وأدبية.

وعلى إثر هذه المحاورة الطويلة، التي ستنشر في كتاب، حرر الكاتبان حبيب سروري وموليم العروسي بيانا مشتركا، ننشر نصه.

لعلنا شعرنا فعلا معا، عقب لقاء ميلانو، بالضرورة القصوى لنشر ثقافة الفصل بين ما هو عقل خالص، وبين ما أنتجته الإنسانية من تصورات حول كل ما لم تستطع فهمه في الحياة والكون، مختلقة لها عالما موازيا مصنوعا من الأشباح والأفكار والأخيلة.

تبادلنا نحن الاثنين بعد ذلك رسائل حوارية انطلقت من هذه البداية، استحوذت شغفنا واهتمامنا المشترك خلال أشهر طويلة، متمحورة أولا حول المفهوم المركزي: الدماغ/الروح.

ثم انتقلت نقاشاتنا بعد ذلك إلى مواضيع الذاكرة والذكاء، وتغلغلت طويلا في علوم الذكاء الاصطناعي، مسلطة أضواءها على سفر تكوينه وآليات عمله، وعلاقاته بالذكاء البشري، وعلى موقع العرب ولغتهم في عالمنا الجديد: عالم «الذكاء الاصطناعي الشامل».

لكن، ونحن ننهي كتاب هذه المحاورة، الذي كنا قد قررنا أن نتوقف فيه عند ما يسمى بالعقل العربي، تلاحقت الأحداث من حولنا، وتهاوت العقد والأوهام المعرفية والسياسية، عاجزة عن إعطاء جواب حول وضعية العرب.

تساءلنا حينها ليس فقط عن انغماس الشعوب العربية في أوهام المعتقدات الغيبية، ولكن في أوهام الاعتداد المفرط بالنفس، وجهل الآخر بشكل يكاد يكون مطلقا ومريعا.

وضعنا مفهوم العروبة تحت مجهر النقد وتساءلنا عمّن كان من دعاة هذا النهج الذي مجد النزعة العروبية بشكل يكاد يجعله يتحول إلى موقف ديني شبيه بالمواقف السلفية المتشددة.

ولعل أهم قلعة تهاوت أمام أعيننا، وآخرها ربما، كانت سيادة البعث السوري وأطروحاته التي حكمت دعاياتها العقول، وكادت تجعل من العرب جنسا مقدسا، ذا «رسالة خالدة».

من المهم هنا أن نوضح أولا أن مفهوم «العقل العربي» لا محل له من الإعراب. وهم خالص. إذ ليس ثمة غير العقل الإنساني الكوني (Raison universelle).

لا يوجد، حسب علمنا، نوع بيولوجي عربي (هومو آربيك) يختلف عن بقية النوع البشري (هوموسابيان): ليس لدماغ العربي ما يميزه بيولوجيا عن دماغ هوموسابيان، ولا لجيناته أيّ اختلافات عن جينات بقية البشر: مشاعره وأحاسيسه ورغباته وتطلعاته، سعاداته ومخاوفه وأحلامه وخفقات قلبه العاشقة، لا تختلف عن بقية إخوته في الإنسانية.

لا يرتبط العقل (كملكة إنسانية تحدثنا عنها طويلا في كتابنا) بلغة ما أو بعرق. ليس ثمة عقل هندي أو برازيلي أو موزمبيقي. وطريقة التفكير لا تتغير بتغير اللغة.

كل بنات أفكارنا تنبع من نفس الآليات الفيزيولوجية في الدماغ/الروح (منطلق كتابنا هذا). كل ما نقوله أو نكتبه، بهذه اللغة أو تلك، لا يرتبط بها كما لو كانت كينونة منفصلة مغلقة آتية من المريخ أو السماوات العلا.

بل يمكن ترجمته اليوم آليا، بكل سهولة، إلى كل اللغات الأخرى. لأن جميعها بنات لغة توليدية واحدة (langage générative): لها نفس البني النحوية المنحوتة في عصبونات مناطق اللغة في دماغ الطفل عند الولادة، ويمكن اليوم رؤيتها والتقاطها ودراستها بسكانير الدماغ في مختبرات العلوم العصبونية.

ثم علينا ألا ننسى بأن كل ثقافة تتطور وتتغير على الدوام. تربطها جينالوجيا علاقات عضوية حميمة بثقافات اللغات الأخرى في كل الأصعدة: الميثولوجيا والأديان، الفلسفة، العلم، الأدب، النكتة.

يمكننا مجازا رؤية هذه الثقافات كما لو كانت روايات أدبية تتعانق معا في رفوف مكتبة روايات عالمية شاملة، تعبر كل رواية بلغتها الخاصة عن واقعها المحلي، تعترك مع متغيراته وتعقيداته.

علاوة على ذلك، لم تتوقف إنتاجات العقل الإنساني، في ثقافاته المختلفة، عن التأثر والتأثير ببعضها البعض، لاسيما اليوم في عصر العولمة والتكنولوجيا الحديثة التي تسمح بانتقال الأفكار بسرعة الضوء.الأمثلة عن ذلك لا حصر لها، منذ القدم.

لا نحتاج هنا للتذكير بجبر وحساب الخوارزمي (العربي، ذي الأصول الأوزباكية)، بماذا تأثر وماذا ترجم من تراث الهند، ماذا أضاف للرياضيات من تحولات نوعية عبقرية فذة، وكيف انتقلت أعماله إلى كل الثقافات لتغير علوم الرياضيات حينها، قبل أن تكتسح أصداؤها القديمة اليوم علوم الخوارزميات والكمبيوتر.

لا نحتاج للتذكير بتأثير التراث الفلسفي الإغريقي على الثقافة العربية منذ زمن الكندي والمعتزلة، ودور ترجمات وإضافات الفيلسوف ابن رشد لها، قبل نشرها في كل العالم. دون الحديث عن اكتساح ثقافة عصر الأنوار الأوروبية كل العالم المعاصر.

باختصار شديد: مفهوم «العقل العربي» منغلق مضر انعزالي في دلالاته الجوهرانية (Essentialiste)، يرى الثقافات جزرا مفصولة، فيما هي بحار متصلة في محيط إنساني واحد كبير؛ ويلغي التعايش على قاعدة متساوية مع ابن نفس الأرض إن كان ذا ثقافة أخرى، كردية أو أمازيغية مثلا. لذلك يلزمنا اليوم التحرر السريع من أوهام هذا المفهوم البائد.

ثم هو مفهوم يقود إلى الدوران حول الذات كالخذروف، على العكس كلية من مسعى الحكمة الصينية التي تحدثنا عنها في كتابنا، باعتبارها أحد مفاتيح الخروج من مضيقنا الحضاري: «اعرف الآخر، تعرف نفسك».

بل لا يكفي دراسته ومعرفة الآخر أولا بغية معرفة الذات ثانيا (كما تنص الحكمة)، بل يلزم التفاعل معه والاندماج الكلي به، بحثا عن التنوع والتعددية، باعتبارها ماكينة بقاء النوع البشري، وضمان تكيفه الفذ مع التغيرات البيئية، ووسيلة تطوره وازدهاره.

أين يكمن الخطأ؟ في ذلك الإنتاج الغزير (آلاف الصفحات حول تنظير مفهوم «العقل العربي» وتقديمه على أساس أنه يضاهي «العقول» الأخرى) الذي ألفه مفكرو الأنظمة في العراق وسوريا ومصر وكثير من الدول العربية، والذي قرر في يوم من الأيام أن العقل العربي شيء قائم الذات لا علاقة له بالعقول الأخرى، وأن في رصيد التراث العربي كل ما يمكننا من التقدم في استقلال عن بقية الأمم. هذا الاعتداد بالنفس المبالغ فيه والذي لم نشاهده عند الصينيين رغم أن حضارتهم ضاربة في القدم وغنية بالإنجازات، ربما أكثر من الحضارة العربية، هذا الاعتداد المفرط بالنفس، ربما يكون أحد أسباب انهيار وهم العقل العربي إن لم يكن أهمها.

لا توحد العرب السياسة أو المعتقد وإنما توحدهم لغاتهم، وثقافتهم وكل ما أنتجوه عبر التاريخ. عقمهم أو عقم هذه الحقبة التي صاروا فيها مستعبدين ومغلوبين على أمرهم (dominés) هو أنهم لم يتخلصوا من تقديس الذات. لم يعترفوا بضعفهم لأن هذه هي المرحلة الأولى لتجاوز القصور. اعتقدوا أن البيان والحماسة والبطولات الكلامية يمكن أن تقود إلى تقدمهم.

يحبون استهلاك ما أنتجته العقول الصرفة، ويرفضون مع ذلك تبني العقل الكوني. يصرون على أن لهم عقلا خاصا بهم، فيما لا يعترف هذا «العقل» بالفرد ولا بحقوقه، كما لا يعترف بحرية الأفراد وخصوصا النساء: العماد الأساسي للإبداع الفكري والعلمي والفني…”.