> سمير جريس:

الباحث البريطاني دانييل مارفيتسكي يقارب جذور القضية كاشفًا ما اعتراها من التباسات

السؤال الذي يطرحه كثر هو: هل تعني "المسؤولية التاريخية" الألمانية تجاهل جرائم الحرب الإسرائيلية، وجرائم الاستيطان غير الشرعي، بل ودعمها بالمال والسلاح والدبلوماسية؟ إن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي أعلنت انضمامها إلى جانب إسرائيل للدفاع عنها في مواجهة دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية. لماذا؟

يتضح من تلك الجلسة البرلمانية أن النقاش الألماني حول إسرائيل هو دائمًا حديث عن الماضي الألماني، وعن الذنب النازي، ولا علاقة له بالشرق الأوسط، أو بسياسة إسرائيل. النقاش متمحور حول الذات الألمانية، ولا يناقش قط دور ألمانيا في الصراع الشرق أوسطي. يقول مارفيتسكي: "عندما يتحدث الألمان عن إسرائيل، فإنهم يتحدثون في الغالب عن أنفسهم. وإذا دار النقاش حول إسرائيل، فإنه يدور في الحقيقة حول الهوية الألمانية".

تم التصديق في النهاية على الاتفاق في البرلمان. كان أدناور، من ناحية، مقتنعًا بأهمية تعويض اليهود بعد الجرائم التي ارتكبها الألمان بحقهم، من ناحية أخرى كان يخشى "سلطة اليهود، لا سيما في أميركا"، مثلما قال لاحقًا. أما في إسرائيل فقد أثارت الاتفاق احتجاجات الغالبية الذين كانوا لا يريدون تعويضات من بلد المجرمين والقتلة، لكن البراغماتية انتصرت على الاحتجاجات الأخلاقية، وحصلت إسرائيل على تعويضات بلغت حتى عام 2013 نحو 71 مليار يورو.

على الفور هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن المستشار شميت واتهمه بأنه "نازي لا يشعر بالندم"، مما أثار من ناحية أخرى سخط عديد من الألمان. لم تتم الصفقة، لكنها أظهرت تحولًا في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل، يعده الكاتب نموذجيًا لتحول قطاع كبير من المجتمع الألماني: حتى حرب عام 1967 سادت في ألمانيا نظرة ودية متعاطفة مع إسرائيل، أيضًا باعتبارها حليفًا غربيًا في المنطقة المهمة استراتيجيًا، لكن هذا التعاطف فتر مع احتلال إسرائيل الضفة الغربية، وإن لم يعنِ ذلك فتورًا في العلاقات الاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية بين الدولتين. شعبيًا وصلت العلاقات إلى الحضيض بعد الغزو الإسرائيلي للبنان ومذابح صبرا وشاتيلا. آنذاك ارتفعت الانتقادات في ألمانيا التي وصلت إلى حد تشبيه إسرائيل بألمانيا النازية.

أظهر استطلاع حديث للرأي في ألمانيا أن 48 في المئة من المشاركين فيه لا يثقون في حيادية التغطية الإعلامية في ما يتعلق بالحرب في غزة، وأنهم يتهمون وسائل الإعلام الألمانية بالانحياز إلى إسرائيل، وهو ما يدفع كثيرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" و"تيك توك". ولعل أبرز مثال على الموقف الألماني المنحاز لإسرائيل هو التغطية الإخبارية لقرار محكمة العدل الدولية في الـ26 من يناير الذي ألزم إسرائيل باتخاذ إجراءات للحيلولة دون وقوع "إبادة جماعية" في غزة. هذا القرار كان الموضوع الأول في معظم الصحف العالمية في اليوم التالي، بحيث وردت كلمة "إبادة جماعية" genocide في العنوان، أما الصحف الألمانية فقد تجنبت كلها تقريبًا ذكر هذه الكلمة في العنوان، وتحدثت عن ضرورة توفير الإغاثة الإنسانية والحماية للمدنيين في غزة.

نتيجة الاستطلاع ليست مفاجئة في الحقيقة لمن يعرف العلاقة الوثيقة التي تربط ألمانيا بإسرائيل، والتي عبر عنها المستشار الألماني أولاف شولتز عقب هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي بقوله، "مكان ألمانيا لا يمكن أن يكون سوى إلى جانب إسرائيل". وإذا كان هذا الموقف مفهومًا في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الذي أودى بحياة نحو 1200 إسرائيلي معظمهم من المدنيين، فهو ليس مفهوما بعد مرور نحو عام على الحرب على غزة، وبعد عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين واللبنانيين من المدنيين، وارتكاب إسرائيل عديدًا من جرائم الحرب في غزة التي قد ترقى إلى الإبادة الجماعية. وعلى رغم ذلك يتمسك الساسة الألمان بالتضامن المطلق مع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، ويؤكدون دائمًا على "المسؤولية التاريخية" تجاه إسرائيل التي تلزم ألمانيا بتقديم جميع صور الدعم لها "للدفاع عن نفسها"، مما حدا بالحكومة الألمانية إلى زيادة صادرات الأسلحة 10 أضعاف إلى الدولة اليهودية.

بعد السابع من أكتوبر شهدت ألمانيا موجة من "الإلغاء الثقافي" للفعاليات المؤيدة للفلسطينيين، بدأت بتأجيل – أو عدم – منح الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي جائزة في معرض فرانكفورت للكتاب عن روايتها "تفصيل ثانوي"، وامتدت لمنع تظاهرات ومؤتمرات معارضة للحرب وللمذابح في غزة، وما زالت مستمرة حتى اليوم. ولعل آخر مثال هو ما تعرض إليه الكاتب الأميركي اليهودي ناثان ثرال الذي حصل على جائزة "بوليتزر" الأميركية المرموقة عن كتابه "يوم في حياة عابد سلامة" الذي يعرض لحياة الفلسطينيين وسط المستوطنات والأسوار والحواجز. وعلى رغم شهرة الكتاب بعد حصوله على الجائزة المرموقة التي تجعل دور النشر في المعتاد تتسابق على ترجمته، فإن ثرال يقول إنه لم يجد دار نشر كبيرة أو متوسطة في ألمانيا ترضى بنشر الكتاب، وإن المسؤولين في دور النشر كانوا يقولون له: "كتابك شيق جدًا، ومهم، لكننا لا نستطيع طبعه – لأسباب سياسية". وحتى عندما وجد الكاتب دار نشر صغيرة تطبع الترجمة الألمانية، ونظمت ندوة عن الكتاب في ألمانيا، فقد ألغيت فجأة من دون إبداء أسباب!

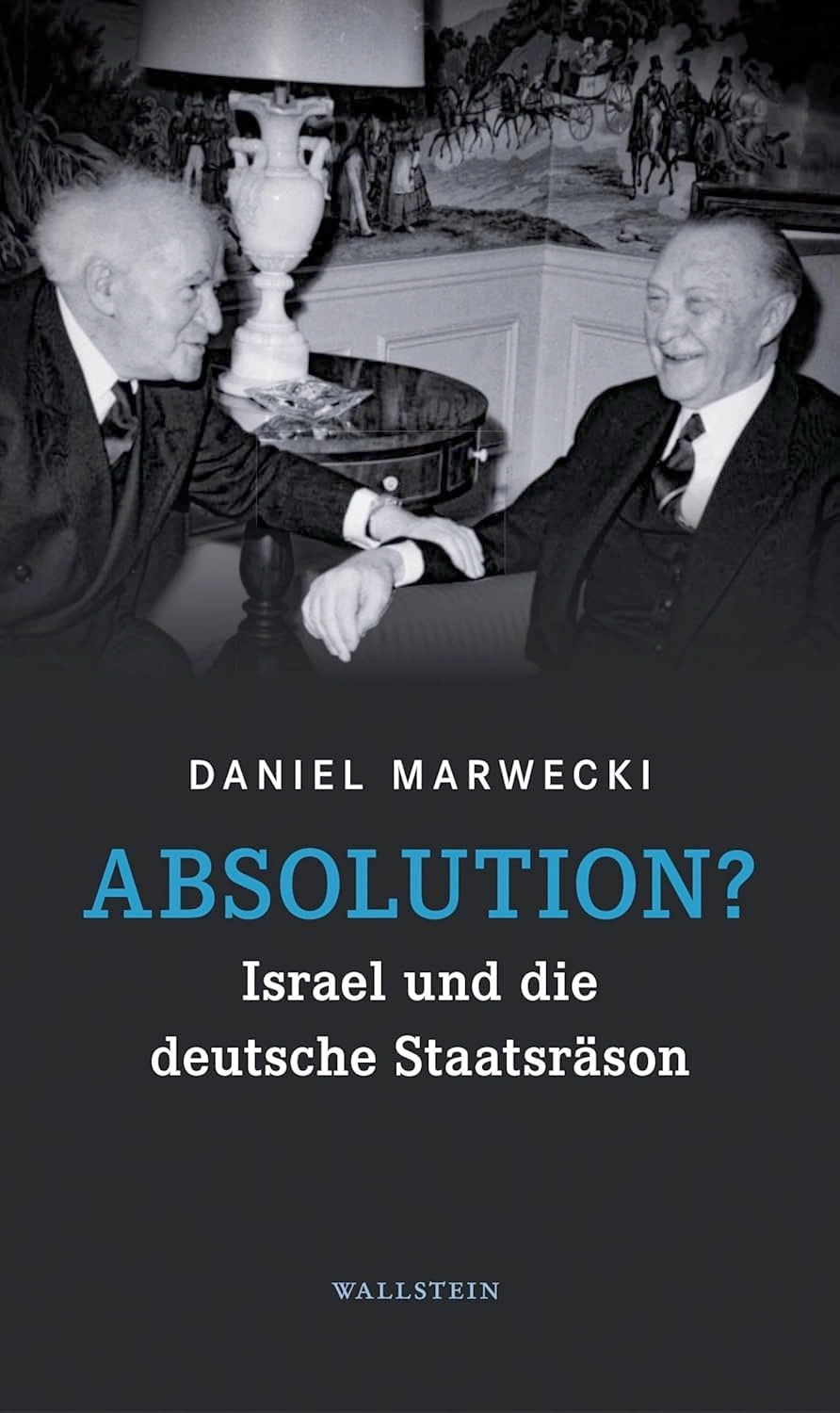

- "صكوك غفران"

لعل هذا الكتاب الصادر بالألمانية قبل أشهر بعنوان "صكوك غفران؟" للباحث دانييل مارفيتسكي يقدم إجابات مقنعة عن هذا السؤال. والكتاب في الأصل أطروحة بالإنجليزية، نال بها مارفيتسكي درجة الدكتوراه من جامعة لندن، وأشرف عليها الباحث اللبناني المعروف جلبير الأشقر.

صدر الكتاب أولًا بالإنجليزية عام 2020 تحت عنوان "ألمانيا وإسرائيل - التطهر وبناء الدولة"، وهو عنوان يعبر بدقة أكبر عن فكرة الكتاب الرئيسة، وهي أن العلاقات الألمانية - الإسرائيلية في جوهرها صفقة تبادل. من خلال هذه الصفقة تتطهر ألمانيا من ذنبها التاريخي المرتكب خلال الهولوكوست، مقابل تقديم الدعم لإسرائيل، أي إن ألمانيا الغربية (وكل الكلام هنا عن ألمانيا الاتحادية، أي الغربية، أما ألمانيا الديمقراطية، أي الشرقية، فكان موقفها داعمًا للفلسطينيين) تدفع تعويضات إلى إسرائيل، مقابل الحصول على "صكوك غفران".

ويتجاوز الدعم الألماني التعويضات المالية، ومن الممكن القول، حسب المؤلف، إنه لولا المساعدات الألمانية منذ الخمسينيات لما أصبحت إسرائيل ما هي عليه الآن، لا سيما أن إسرائيل كانت تعتمد اعتمادًا تامًّا على ألمانيا حتى حرب عام 1967، وبعد الحرب أدركت الولايات المتحدة أهمية إسرائيل الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، فحلت محل ألمانيا، وأصبحت الحليف الأول لها.

ينقسم الكتاب إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، ثم كلمة قصيرة كتبها المؤلف للطبعة الألمانية بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023. يوضح الكاتب منذ المقدمة التماهي التام للسياسة الألمانية مع الدولة اليهودية منذ عقود، ويستشهد بجلسة البرلمان الألماني التي عقدت في أبريل 2018، واحتفل فيها البوندستاغ بمرور 70 عامًا على تأسيس إسرائيل. ألقيت في الجلسة كلمات تؤكد كلها على هذا التماهي، أيًّا كان الحزب أو التيار السياسي الذي ينتمي إليه المتحدث. مارتن شولتز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مثلًا قال إن حماية إسرائيل تعني "حمايتنا نحن من أشباح الماضي". أما كاترين غورينغ إيكرت من حزب الخضر فقالت إن "وجود إسرائيل مرتبط ارتباطًا مباشرًا بوجود دولتنا كدولة ديمقراطية حرة، ولهذا نحن مسؤولون عنه... حق إسرائيل في الوجود، هو حقنا نحن".

- التقارب بين الجناة والضحايا

كيف حدث التقارب بين ألمانيا، دولة الجناة، واليهود، أبناء الضحايا أو الناجين من المحرقة؟ في الفصل الأول بعنوان "اتفاق لوكسمبورغ" يعرض الكاتب تفاصيل الاتفاق التي وقعها مستشار ألمانيا كونراد أدناور ورئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن غوريون عام 1952. كانت ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مثلما يشرح مارفيتسكي، خرابًا ودمارًا، لا سيما من الناحية الأخلاقية، وكانت غالبية الألمان - الذين آمنوا قبل سنوات قليلة بـ"النصر النهائي" لقوات هتلر - يريدون نسيان جرائم النازية، لا مواجهتها. أما اليهود الناجين من المحرقة الألمانية فلم يكونوا يفكرون مطلقًا في "التصالح" مع دولة الجناة.

بدأ الأمر برسائل أرسلتها إسرائيل إلى قوى الحلفاء تطالب فيها ألمانيا بدفع تعويضات لها. أحال الحلفاء إسرائيل إلى ألمانيا، وهكذا بدأت المفاوضات بين الجانبين التي انتهت باتفاق لوكسمبورغ. عرضت الاتفاق على البرلمان الألماني للتصديق عليها، فانقسمت الآراء في شأنها، حتى داخل حزب أدناور نفسه. وكان الحزب الوحيد الذي وافق عليها بالإجماع هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أما الحزب الشيوعي فقد رفضها بالإجماع أيضًا، اعتراضًا على "مهندسي الاتفاق الذين تغاضوا عن الجرائم وقت حدوثها، أو كانوا يدعمونها". انتقد الحزب الشيوعي أيضًا أن المستفيد من الاتفاق ليس الناجين من المحرقة، بل رجال الصناعة في إسرائيل وألمانيا، وأنها في نهاية المطاف لا تخدم سوى الهدف الأميركي، وهو "بناء دولة إسرائيل لتكون قاعدة عمليات لسياستها العدوانية".

كانت التعويضات المالية والدعم الألماني لدولة إسرائيل الوليدة يعنيان منذ البداية ظلمًا فادحًا للفلسطينيين، وترسيخًا للتهجير والتشريد لنحو 750 ألف فلسطيني.

غير أن الألمان كانوا وما زالوا يرفضون الربط بين قيام إسرائيل ودعمها، والمأساة الفلسطينية في أعقاب عام 1948. ويبين مارفيتسكي أن السياسة الألمانية تجاه الفلسطينيين كانت سياسة زائفة، تهتم بمظهر ألمانيا كدولة تقدم إغاثة إنسانية للمشردين أكثر من اهتمامها بوضع الفلسطينيين الحقيقي. ويذكر الكاتب أن المساعدات الألمانية التي قدمتها ألمانيا لـ"الأونروا"، مثلًا، كانت نافلة، إذ لم تدفع حتى عام 1957 سوى 70 ألف مارك فحسب، وهو مبلغ أقل بكثير مما دفعته الدول الإسكندنافية.

- الطريق الألماني الخاص في الشرق الأوسط

في الفصل الثاني بعنوان "طريق ألماني خاص في الشرق الأوسط؟" يوضح الكاتب حجم المساعدات الألمانية لإسرائيل من ناحية، وادعاء الحياد تجاه الصراع الفلسطيني – العربي - الإسرائيلي من ناحية أخرى. ويقول مارفيتسكي إن ألمانيا الدولة الوحيدة في العالم التي كانت تدعم إسرائيل منذ عام 1956 حتى 1967 دعمًا ثلاثيًا: عسكريًا (صادرات سلاح ومساهمة في البرنامج النووي الإسرائيلي)، واقتصاديًا (تعويضات تقدم في صورة دعم للقطاع الصناعي والزراعي الإسرائيلي)، وماليًا (قروض ميسرة).

ويظهر التماهي الألماني مع إسرائيل بوضوح خلال حرب عام 1967 التي احتفل الألمان فيها بانتصار إسرائيل وكأنه نصر ذاتي. آنذاك صدرت صحيفة "بيلد"، أكثر الصحف الشعبية انتشارًا في ألمانيا، بعنوان: "النصر!" و"اقتلوا، اقتلوا!"، وشبهت الصحيفة موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، بالقائد النازي إرفن رومل. وتحت العنوان المذكور كتب رودولف أوغشتاين، مؤسس الصحيفة، مقالة يتفاخر فيها بالدبابات الألمانية التي مكنت الإسرائيليين من "هذا النصر الخاطف". انبهر اليمين الألماني بإسرائيل القوية التي احتلت سيناء والجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية، وشبهها – مادحًا - بالجيش النازي، أما اليسار الألماني، أو جزء منه، فكان ينتقد إسرائيل لأنها في رأيه تتصرف كالنازيين، وتحتل وتقتل وتشرد. ويرى الكاتب أن كلا التيارين كان يتبنى استراتيجية للتخفف من ذنوب الماضي، إما بالتماهي مع ضحية الأمس مهما فعلوا، أو بالقول: انظروا، إنهم يرتكبون جرائم مثل النازيين، ليس ارتكاب الجرائم مقصورًا علينا نحن الألمان.

يحمل الفصل الثالث عنوان "التطبيع والصراع الشرق أوسطي"، ويبين محاولة الساسة الألمان إقامة علاقات "طبيعية" مع إسرائيل، بعيدًا من "ذهنية التعويضات". ويتجلى ذلك على نحو خاص في خطاب ألقاه المستشار الألماني السابق فيلي برانت عام 1971، وقال فيه إن تأسيس إسرائيل كوطن لليهود المشردين قد أدى إلى معاناة الفلسطينيين – لكن جذور المشكلة "هنا، في قلب أوروبا"، وهي "معاداة السامية والهولوكوست".

أدت حرب أكتوبر واستخدام سلاح البترول الموجع للأوروبيين إلى تذكيرهم بالصراع في الشرق الأوسط، ما تجلى في تصريحات عديدة تؤكد أهمية تطبيق القرار 242 وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه. وفي مطلع الثمانينيات، ومع تولي الاشتراكي هلموت شميت رئاسة الحكومة، بدأ نهج جديد في العلاقة بين ألمانيا وإسرائيل. أراد شميت الاستقلال بالسياسة الألمانية، وإقامة علاقات متوازنة مع العالم العربي، فوافق على توريد صفقة دبابات إلى السعودية، وشرعت ألمانيا في التقارب مع منظمة التحرير الفلسطينية.

- أوشفيتس والهوية الألمانية

ثم حدث تحول جديد في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل بدأ بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الألماني ريشارد فون فايتسكر في منتصف الثمانينيات، أكد خلاله أهمية "التذكر"، تذكر جرائم الماضي ومسؤولية الألمان عنها كأساس للتصالح، التصالح مع النفس ومع الشعب اليهودي.

منذ ذلك الحين انتهت "سياسة التطبيع" مع إسرائيل، وأصبح الهولوكوست – كما قال لاحقًا الرئيس غاوك – أحد أسس الهوية الألمانية: "لا هوية ألمانية من دون أوشفتيس". وترسخ التماهي التام مع إسرائيل، وأصبح أمن إسرائيل إحدى ركائز الدولة الألمانية، مثلما صرحت المستشارة أنغيلا مركل عام 2008، أي بعد مرور 60 عامًا على تأسيس إسرائيل.

"إندبندنت عربية"